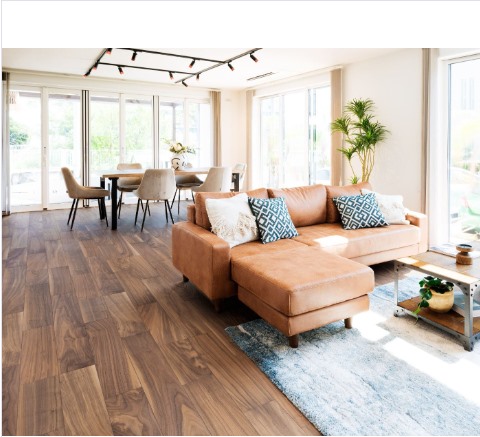

プロの住宅レシピ 暮らしに「疲れない木」を。 自分自身の性格に合わせた床材選び

「余談ですが、フローリングって木質以外もさすので、僕は縁甲板とか板張りって呼んでるんですけどね」

そう笑うのは、アーキネットデザインの建築家・市川均さん。無垢材に惹かれる人は多いが、彼はその“選び方”こそが暮らしを左右すると語る。

「木にも、人との性格的な相性があってね」

見た目や好みだけで選ぶと、自分にとって“疲れる木”になってしまうことがある。だから市川さんは、図面を引く前に約3か月かけてじっくりヒアリングを行い、住まい手の癖や感覚の傾向を丁寧に掘り下げていく。

たとえば、床に座ったり寝転んだりする暮らしを望む人が、堅い木を選んでしまうと、無意識に身体が緊張し、かえってくつろげないことがある。一方で、柔らかい木は傷がつきやすいため、それをストレスに感じる人や、これから子育てを計画している家庭なら、おもちゃが床に落ちることだってしょっちゅうある。そのたびに増えていく床の傷にがっかりするようなら、それはその人にとって「疲れる木」になってしまうかもしれない。「だったら、もっとワイルドに使えて、多少の傷も味になる木のほうが、その人の暮らしには合ってると思うんです」と言う。

椅子やテーブル中心の生活だったら、やっぱり広葉樹でナラやウォールナットのような堅木がいいと思うし、あまりカーペットや敷物を使わないで木の表情を存分に味わって丁寧に暮らすのが好きなら針葉樹の中でヒノキを選んでもいいし、どういう風に暮らしたいかで相性の良い木を選ぶのもすごく大切です。

「自分に合う木を知ることは、自分に合う暮らしを知ること」と市川さんは語る。素材を“あてがう”のではなく、その人らしさに“見立てて”選ぶこと。そこに建築の真価がある。

「木の個性と暮らしの性格を読み解くのは、僕の仕事。もう長年やってるから、本人以上に僕の方が先に、その人の根っこがよく見える時があるんですよ」と朗らかに笑います。